「茶碗 茶の湯にふれる」展をみて

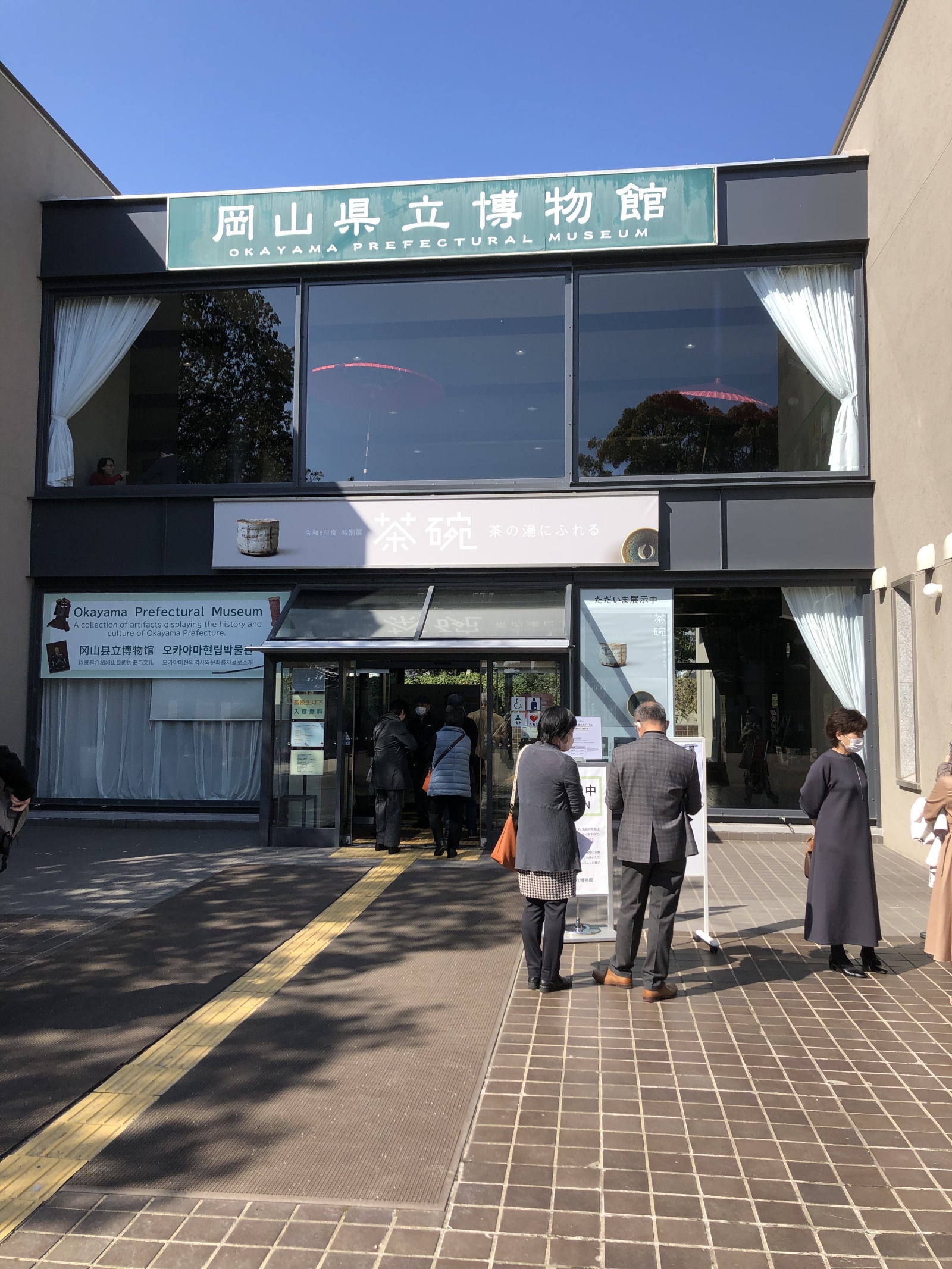

昨日、岡山の後楽園に隣接する岡山県立博物館に行ってきました。日頃は岡山に住んでいてもなかなか足を運ばない場所ですが、16日(日)まで「茶碗 茶の湯にふれる」展を開催しています。一枚目の写真が博物館の入口で後楽園の入口の向かいにあります。

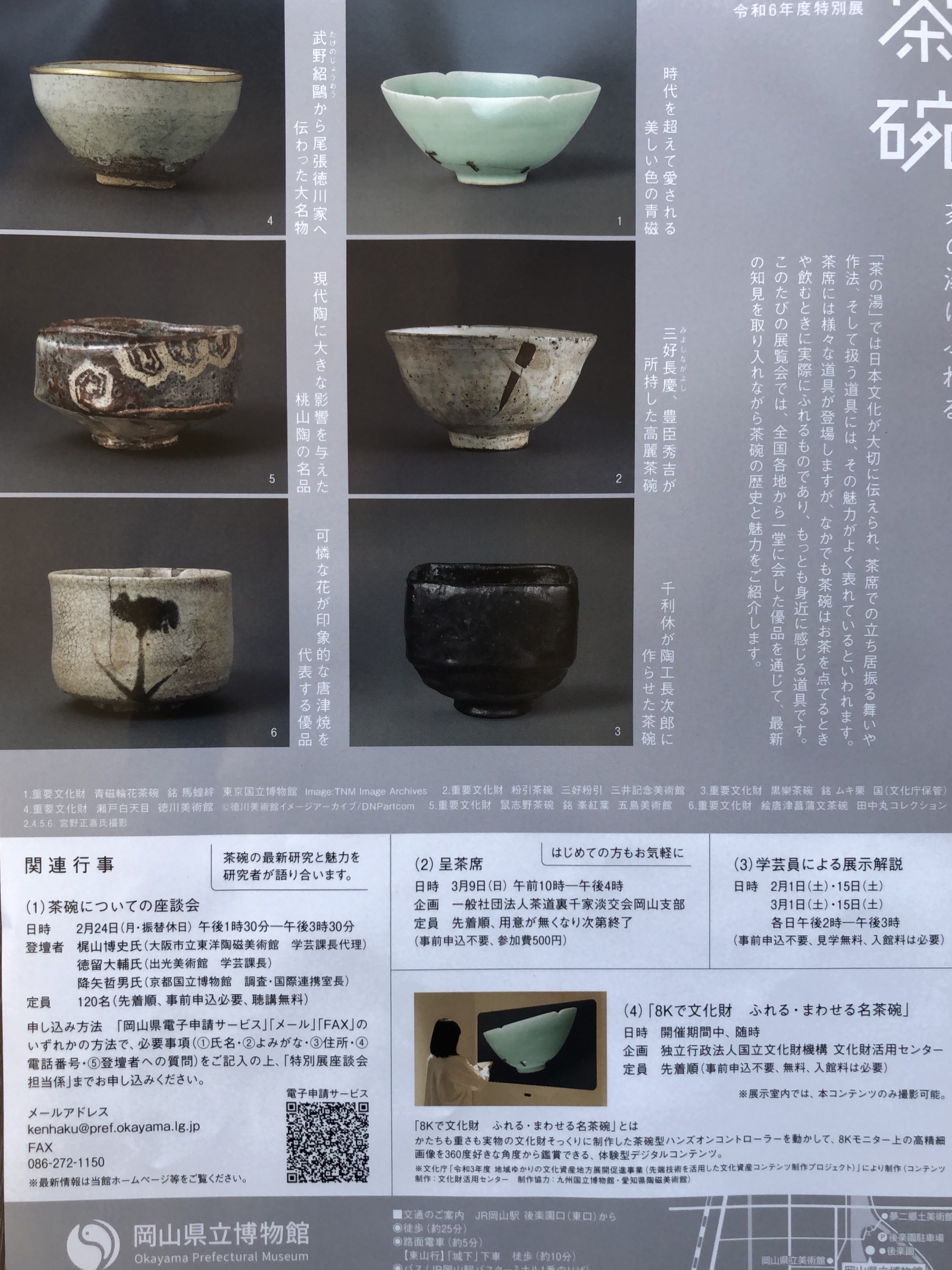

二枚目の写真は今回の展覧会のチラシの裏面ですが、6点の茶碗はすべて重要文化財に指定されています。写真に載っていませんが、重要文化財の「雨漏茶碗」と光悦の「黒楽茶碗 銘時雨」の有名な茶碗も展示されています。では、チラシの表面はというと和物茶碗の国宝2点のうちの1点「志野茶碗 銘卯花墻(うのはながき)」と九州国立博物館蔵の重要文化財「油滴天目茶碗」が載っています。もう1点の国宝は何だったか、気になります。光悦の「白楽茶碗 銘不二山」でした。その他にも国宝の茶碗で有名な「大井戸茶碗 銘喜左衛門」や3点の「曜変天目茶碗」、「油滴天目茶碗」、「玳玻天目茶碗」などがありますが、これらは朝鮮や中国で作られたものです。

今回98点という点数も驚きですが、いろいろな種類の茶碗が並んでいることが特徴です。展示順にお話しさせて頂きますが、最初に唐物の天目や青磁が並んでいます。茶の湯が広まる室町時代後期、中国はすでに唐ではなく明の時代でしたが舶来品は唐物と呼ばれました。「青磁輪花茶碗 銘馬蝗絆(ばこうはん)」はヒビが入ったところに鎹(かすがい)が打たれ馬蝗絆と名付けられています。私が陶磁史を学んでいた頃は馬蝗はイナゴの事だったように思いますが、近年はヒルを指すと言われています。青磁の色が引き込まれそうなほど美しい色をしています。光の当たり方でも違うのでしょうが、実物の色は何とも言えません。次に高麗(こうらい)物ですが、象嵌や三島手の茶碗に交じって「粉引茶碗 三好粉引」があります。一度見たら忘れられない模様、白泥が掛かりきらない「火間」という細長い三角形の部分が正面にある茶碗です。全体が真っ白いものと比べるとアクセントがあり面白い雰囲気になっています。同じように「雨漏茶碗」も釉表面の小穴からできたシミが景色になっています。高麗物で忘れてはならないものが大井戸茶碗です。先の「銘喜左衛門」は今回展示されてはいませんが、重要美術品の「大井戸茶碗 有楽井戸」が出品されており、細かな貫入の入った枇杷色に高台の梅花皮(かいらぎ)も十分な大ぶりの茶碗です。高台も竹節状になってはいるのでしょうが、真横から眺めると真直ぐに立ち上がっているという感じの強い姿です。「瀬戸白天目」は尾張徳川家が所持していたもので、美濃(今の岐阜県)で焼かれた日本製の天目茶碗です。形も唐物に比べればおおらかで腰あたりの釉のラインも揺らいで自然な雰囲気があります。いよいよ和物の楽茶碗ですが、長次郎作の「黒樂茶碗 銘ムキ栗」がきています。長次郎の楽焼の中では形が一番変わったものです。四角い形は飲み易いのか飲み難いのか分かりませんが、口造りという点では今回来ている他の2点「赤樂茶碗 銘獅子」、「黒樂茶碗 銘尼寺」も含めて口は非常に薄造りなのです。楽の茶碗は口が少し中に入ったように作られ厚みを感じるのですが、実際は薄いのだということが実物を見て解りました。それから「ムキ栗」の内側には削り痕が結構残されていました。次の瀬戸黒茶碗は本当に高台の高さがないのがよく分かり、「黄瀬戸茶碗 銘梅ヶ枝」は小ぶりで口造りから全体が繊細に作られています。「志野茶碗銘卯花墻」は今回が初めての拝見ではなく、平成21年に故熊倉功夫先生が美術館長をされていた岡山の林原美術館で開催された「三井記念美術館茶の湯の名品展」で目にしており、その時はこの茶碗ひとつに感動したものです。何故この茶碗が楽焼をはじめ志野、織部など多くの茶碗がある中で選ばれたのか。ガラスケースの周囲を何回も回りながら、時には中を覗き込みながら観させて頂きました。次も同じ志野茶碗で私の好きな「鼠志野茶碗 銘峯紅葉」は大胆に削られた高い腰に口造りも絶妙に飲み易く作られています。面としての亀甲文と線状の模様が胴と見込みに削り込まれ茶碗の顔を作り上げています。志野茶碗がいくつか並んでいる中に「瀬戸唐津茶碗」があり、周りの筒型に対して平茶碗で、見込みに味わい深い景色があり使ってみたくなります。唐津茶碗であるのに「瀬戸」と付くのは「瀬戸」とされた美濃焼の志野と釉薬が似ているためと言われています。口縁部が褐色でこのようなものを「皮鯨手」と呼んでいます。その続きに「熊川」(こもがい)や唐津焼で高麗茶碗に似た作風の「奥高麗」が並び、会場の関係で隣の部屋に移動して、瀬戸黒、織部黒と全体が黒い色の茶碗が並びます。次に瀬戸黒と志野を組み合わせたような黒織部の茶碗が続きます。黒織部の茶碗もたくさん作られ様々な図柄のものがありますが、織部の作品集に大抵掲載されている「黒織部茶碗 銘わらや」が出品されています。正面の窓の中に縦線が6本引かれ三角や二重丸の模様がいくつか描かれているものです。初めて実物を拝見したのですが、大きさが丁度掌に収まり、口の厚みといい上下に波打つ口縁部のダイナミックさも申し分ありません。この茶碗も口が歪んでいますが、ひどく楕円や三角形になっているわけでもなく、飲み口も意識され使い易そうに見えました。同じ織部で「赤織部茶碗 銘山路」があります。胴に赤土を塗り織部でよく使われる図柄の御所車が描かれ、口縁部に緑釉が掛けられていて、この手のものは「鳴海織部」とも呼ばれています。形は四角で左手前の角が丸くなっています。その後は福岡県の高取、上野(あがの)、山口県の萩、朝鮮の「呉器」、信楽の茶碗が並びます。今回企画した人の意図があるのでしょうが、「第4章 洗練と回帰」というコーナーで光悦作の「黒樂茶碗 銘時雨」が並びます。少し照明が暗く、胴の微妙な味わいは判り難かったのですが、薄造りの口の切り方には非常に変化があり、細やかな息遣いを感じます。その後備前、京都の朝日、景徳鎮窯の染付、ベトナムの安南、朝鮮の御本、薩摩などが続きます。その中に「備前沓茶碗」があり、全体に薄造りで楕円形の口の下に段をつけて、黒織部のように口のダイナミックさを強調しています。大きさも小ぶりで非常に洗練された風情を醸しています。「第5章 多様化に向けて 色彩と文様の可能性」では仁清の色絵茶碗や乾山の銹絵文様の筒形茶碗、青木木米、道八、永樂保全、地元虫明の茶碗などが並んでいます。この時代のものとなると、私がお世話になった滴翠美術館所蔵のものが結構多いのには驚きました。

こうして室町後期から江戸末期までの茶碗を見てきましたが、今日当たり前の作家名が楽焼を除けば仁清以降にならなければ出てこないということも解ります。かつては誰が所持し茶碗の価値を高めていたのかの方に重きがあったのでしょう。これからの茶碗はどのような形で残っていくのでしょうか。